L’amministrazione olandese ha calmierato i prezzi dello zucchero, riducendo inevitabilmente gli introiti dei produttori cinesi. Questi interpretano la mossa come l’ennesima vessazione nei loro confronti: hanno sopportato fenomeni di marginalizzazione sociale, deportazioni forzate, soprusi ingiustificati e ingiustificabili. All’alba del 1740 Batavia, perla urbanistica delle Indie orientali olandesi, scalo portuale per il quale passano le merci di mezzo mondo, è una pentola a pressione in procinto di esplodere da un momento all’alto. I fattori preliminari per un autentico conflitto interetnico ci sono tutti; s’aggiunga alla lista il timore degli olandesi di perdere il controllo della situazione, la generale diffidenza della popolazione autoctona per l’élite borghese cinese e una sana dose di latente razzismo. Insomma, in quel di Batavia stava per verificarsi uno dei peggiori eccidi nella storia del colonialismo europeo…

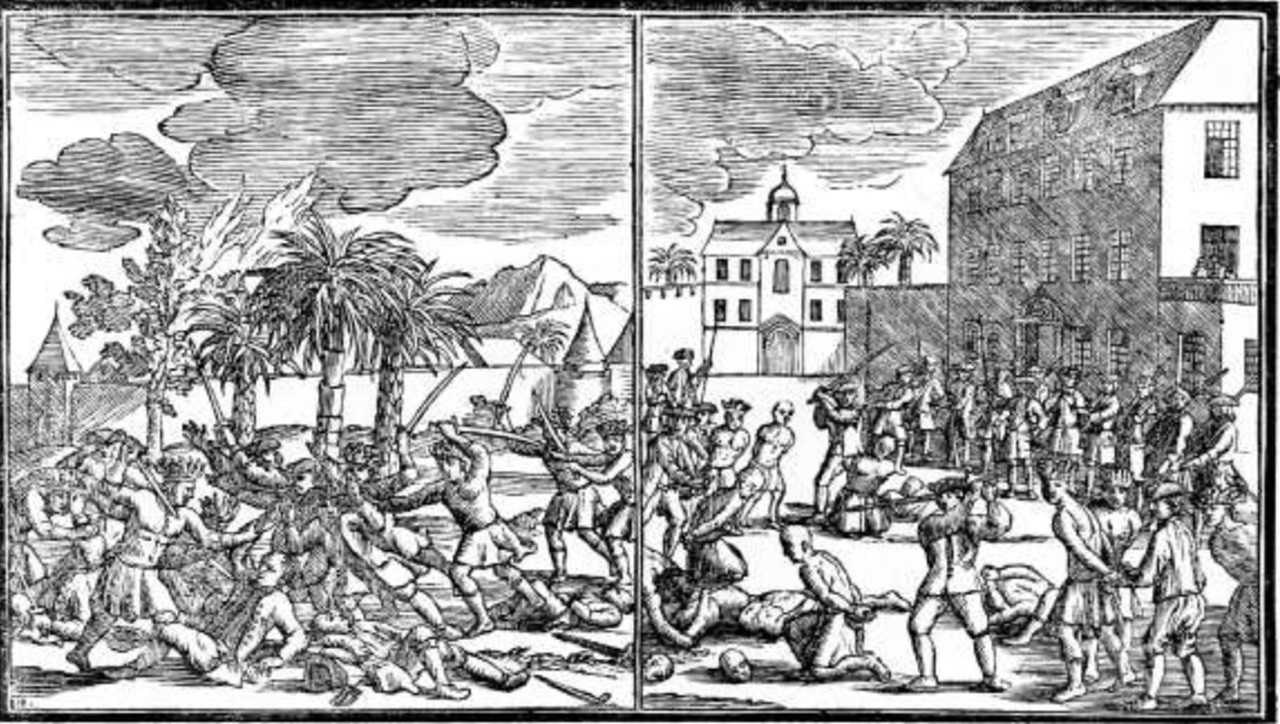

La storiografia nei Paesi Bassi lo chiama “Chinezenmoord”, letteralmente “omicidio dei cinesi”. Mentre in Indonesia, terra direttamente interessata dagli avvenimenti, gli storici si riferiscono all’episodio di metà XVIII secolo col nome “Geger Pacinan” che significa “tumulto di Chinatown”. Il massacro di Batavia fu tante cose, tutte assieme. Fu anzitutto un pogrom, una sommossa – in parte popolare, in parte montata dal potere costituito – contro una minoranza, quella cinese, divenuta scomoda e infastidente. Avvenne fra il 9 e il 22 ottobre del 1740 nella città che oggi chiamiamo Giacarta, ma che nacque come insediamento olandese agli inizi del Seicento sotto il toponimo di Batavia, e comportò la morte di circa 10.000 persone di etnia sinica (su una popolazione stimata all’epoca di 13.000 individui).

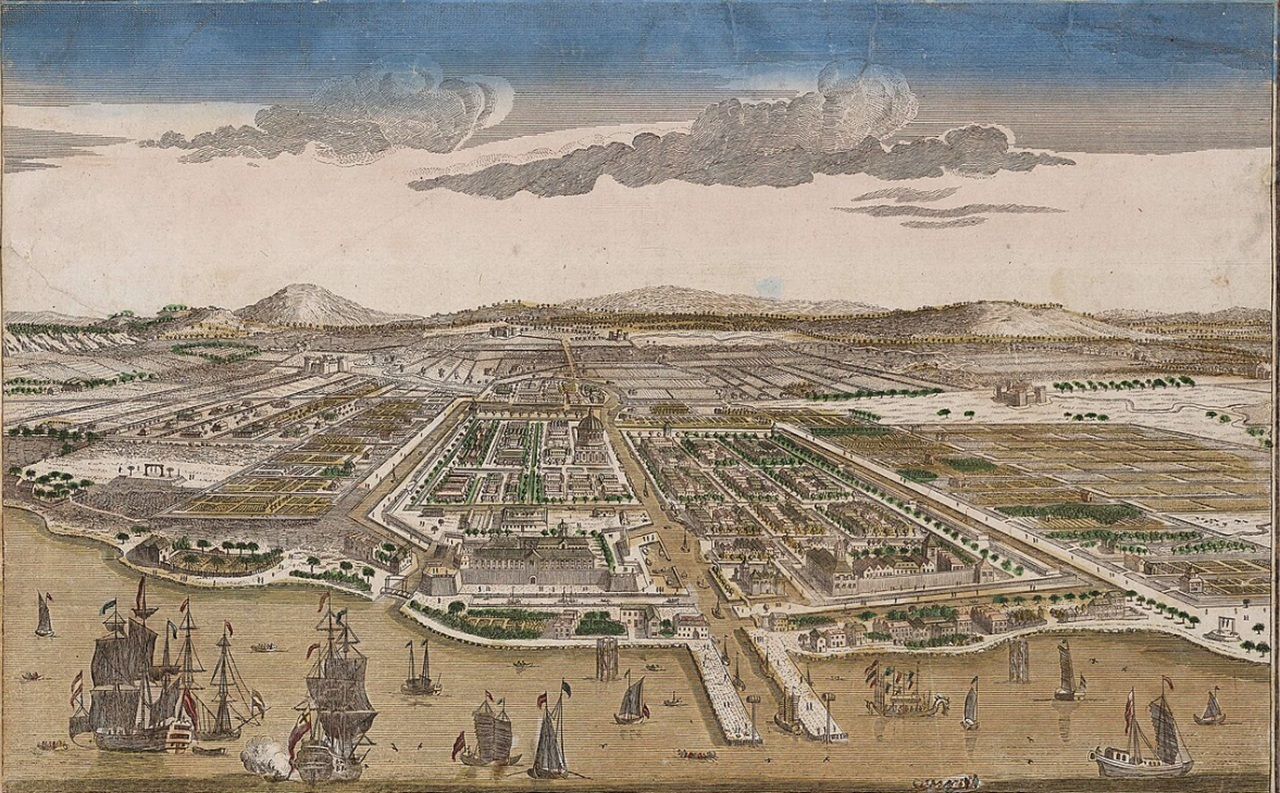

La fondazione di Batavia risaliva al 1619. Essa divenne il principale centro politico e commerciale della Compagnia olandese delle Indie orientali (VOC). La città, pianificata secondo un modello urbano europeo, era però un mosaico etnico complesso. Olandesi e altri europei vi convivevano con giavanesi, malesi, arabi, indiani e soprattutto con una numerosa comunità cinese, presente sin dai primi decenni della colonizzazione. Quali i motivi dietro l’immigrazione cinese? Essi lasciarono il continente per il Sudest asiatico perché attratti da enormi possibilità commerciali. Col tempo, acquisirono un ruolo fondamentale nella società batava. Operavano come artigiani, mercanti, mediatori, riscossori di tasse e agricoltori. Insomma, si collocarono presto in una posizione ambigua: necessari all’economia locale eppure malvisti dal resto della popolazione.

Mentre la VOC traeva grande profitto dalla loro presenza, molti funzionari olandesi e coloni europei li consideravano una comunità chiusa, opaca, troppo potente economicamente e soprattutto demograficamente in crescita. Nella prima metà del Settecento poi s’impose all’attenzione dei vertici coloniali olandesi il crollo del prezzo dello zucchero. Negli anni precedenti al massacro, la città attraversò una destabilizzante crisi economica che ebbe un impatto netto su ogni strato della popolazione. Ne risentirono gli europei, i cinesi e i gli autoctoni giavanesi. La chiusura di molte piantagioni portò a un alto tasso di disoccupazione tra i lavoratori cinesi, alimentando malcontento e piccoli episodi di disordini.

In risposta, il governo coloniale iniziò a varare misure sempre più restrittive. Ad esempio si stabilì un sistema di passaporti obbligatori per tutti i cinesi. Chi non possedeva i documenti validi richiesti, rischiava la deportazione. Verso dove? Il più delle volte a Ceylon (attuale Sri Lanka) dove si necessitava di braccia per la raccolta della cannella. Si addensarono allora voci, che i cinesi stessero organizzando una rivolta armata per prendere il controllo di Batavia. La suggestione non colpì tanto gli olandesi, quanto le popolazioni indigene, storicamente avverse alla minoranza cinese.

Come un bravo paciere in tempi duri, il gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië (governatore generale, toh) Adriaan Valckenier dichiarò che “ogni sollevazione sarebbe stata soffocata nel sangue”. Ah, il tono diplomatico olandese in età moderna è qualcosa di meraviglioso, non credete?

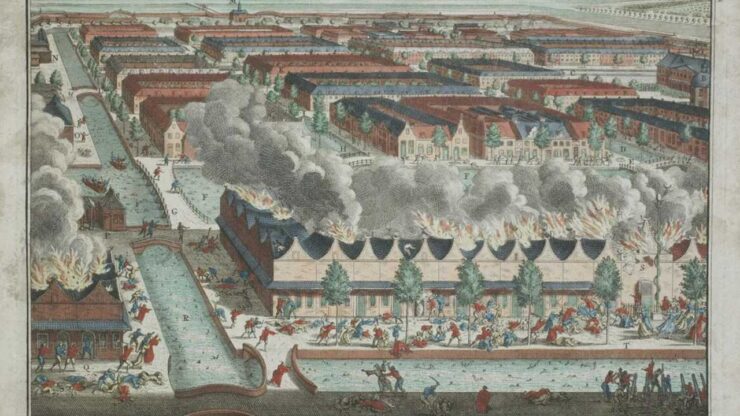

Il 7 ottobre 1740, all’incirca al sorgere del sole, un gruppo di ribelli cinesi elimina un convoglio di miliziani olandesi. Muoiono in 50. Per il governatore Valckenier è giusta scintilla per far esplodere il conflitto. Nell’arco di due giorni s’innescano violenze reciproche fra la popolazione civile. La coalizione fra giavanesi e coloni olandesi vomita tutto il suo feroce odio contro la comunità cinese. L’autorità dichiara lo stato d’assedio – decadono così le prerogative civili normalmente garantite in tempi di pace – e parte una sistematica e capillare caccia al cinese. Non c’è strada, quartiere, mercato o edificio pubblico che si salvi.

In due settimane accade di tutto. Tanto le truppe regolari quanto i schutterij (la milizia borghese) si macchiano di crimini atroci; quando va bene, si procede per arresti ingiustificati. È quando va male che si scade nell’orrore: uccisioni sommarie, stupri, angherie di ogni genere. Le case dei facoltosi mercanti cinesi bruciano a ripetizione; il più delle volte i loro proprietari sono costretti ad ardere con loro.

Dopo giorni di assuefacente furia omicida, Valckenier ordinò la sospensione delle operazioni, ma ormai era troppo tardi. Batavia era devastata, e il massacro ebbe ampie ripercussioni in tutta l’area coloniale. Anzitutto le altre comunità cinesi presenti sull’isola misero in atto rivolte localizzate e contrattacchi a danno dell’autorità coloniale.

Le tensioni durarono per oltre un anno, e furono necessari interventi militari su larga scala per “ripristinare l’ordine”. Il governatore Valckenier fu richiamato ad Amsterdam. In Europa lo giudicarono colpevole di non aver fatto abbastanza per impedire i disordini nelle Indie orientali. Imprigionato, morì in cella nel 1751, in attesa di un equo processo. Oltre a lui, nessun altro funzionario olandese venne mai condannato per il massacro di Batavia del 1740. Nei decenni successivi al pogrom, attraverso una serie di considerazioni, divenne evidente che Batavia necessitava di cinesi per una lunga serie di attività commerciali. Una nuova espansione economica cinese si verificò alla fine del XVIII secolo e nel 1814 si contavano 11.854 cinesi su un totale di 47.217 abitanti. Ciò non cancellò tuttavia la tragicità di “uno degli eventi più eclatanti del colonialismo olandese“.